6月下旬,在面向南非华裔学生的中文课堂上,WilliamHill体育国际中文教育团队围绕“花木兰传说”与“牛郎织女传说”开展主题教学活动,将承载千年文明的河南民间文学类非物质文化遗产项目转化为国际中文教学素材,为远在南半球的海外学子带来一段生动的东方文化体验。

深挖地方文化资源,构建三维教学素材体系

鲁山县牛郎洞(网络图片)

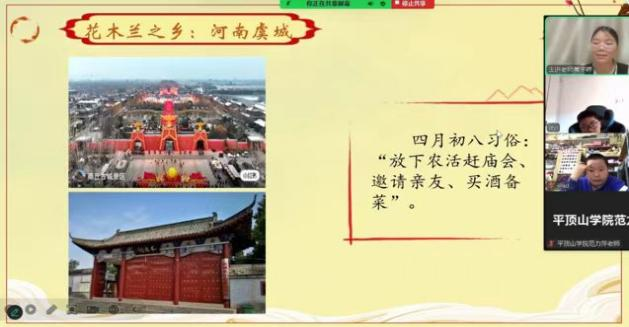

广袤的中原大地,千百年来诞生了丰富的民间文学经典,人民口耳相传,注意传承保护,大量的文化遗迹得以留存,成为后人瞻仰和体验的宝贵遗产。虞城的“花木兰传说”,于2007年列入首批河南省非物质文化遗产名录,2008年又列入国家级非物质文化遗产名录,鲁山“牛郎织女传说”,2011年入选第三批河南省非物质文化遗产名录。这两项不仅在人们的口头长久流传,而且在中原大地上以丰富的活态遗存熠熠生辉,鲁山县牛郎洞、织女潭等地理印记与七夕节俗,虞城县四月初八木兰庙会、木兰祠祭祀等活态传承,这些都构成了我们教学实践的立体文化场域。

上课前夕,团队的主讲教师、助教以中小学语文教材中的《牛郎织女》《木兰诗》为文本基础,深度融合丰富的地方文化资源,系统整理鲁山县七夕节俗的影像资料、虞城县木兰庙会的图文档案,适当引入传统豫剧《花木兰》的经典唱段和迪士尼动画电影《花木兰》的精彩片段,构建起“文献文本-非遗图文-艺术演绎”的三维教学素材体系。这种将地域文化遗产转化为国际中文教育资源的创新实践,有效对接国家文旅部《“十四五”非物质文化遗产保护规划》中“利用非遗资源讲好中国故事”的要求,充分结合本土经济社会文化实际,做出了我们的在地化回应。

创新沉浸式教学模式,多维互动激活文化认知

在“花木兰传说”主题课上,主讲教师黄宇婷构建起“视听导入-叙事解析-价值建构”的教学链条。她以迪士尼动画电影片段创设情境,通过解析“代父从军”“忠孝两全”的故事脉络,引导学生运用“虽然……,但是……”等句式进行叙事重构。其间,她还穿插豫剧《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的经典唱段,以优美的戏曲视听艺术强化学生的文化感知。结尾时,她通过组织“巾帼英雄的现代启示”主题讨论,让学生深度理解“孝道”“家国情怀”等中华传统价值观。整堂课生成性成果显著,学生不仅在互动中完成了语言输出,还将故事讲给家人、同学和朋友,形成了“课堂学习-地缘传播”的文化辐射效应。

“牛郎织女传说”主题课堂则采用“角色扮演-情节图谱-文化解码”的体验式教学模式。主讲教师范力萍以牛郎织女传说的故事底本为基础,组织学生开展分角色情景演绎,帮助大家建立故事认知框架;通过展示鲁山织女潭、七夕乞巧习俗的影像资料,构建民间传说的地理文化语境;设置“农耕文明中的爱情观”“非遗保护的当代意义”等思辨问题,引导学生挖掘“勤劳善良”“追求幸福” 的价值内核。课后作业显示,多数学生能够复述故事脉络,有的学生在家庭分享视频中还能自发阐释文化符号的意义,民俗文化课堂教学成效显著。

打造非遗教育生态,实现全链条文化传播

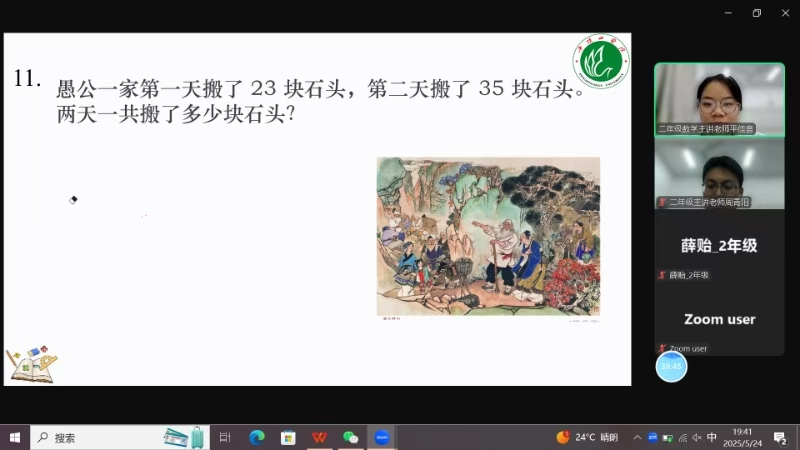

2025年春季学期,结合中国民俗学、中华才艺技能等课程资源,国际中文教育团队积极拓展民间文学类非遗项目融入国际中文教学体系的多元路径。团队成员结合课程内容,适当融入民间传说精髓,他们或者将“愚公移山传说”转化为数学应用题,实现语言学习的跨学科融合;或者在HSK课程中设置“非遗故事角”,以传说为载体训练学生的听说读写技能;或者开发“传说故事+文化体验” 模块化教学包,涵盖遗迹图片、民俗视频、戏曲音频等多维素材,让海外学生有多维视听体验。这种“语言教学-文化传播-价值认同”的三阶全链条培养模式,不仅让民间文学类非遗项目成为中文语言教学的内容载体,更转化为中外跨文化理解的认知桥梁。

据悉,WilliamHill体育国际中文教育团队正系统推进“河南传说故事国际传播工程”,愚公移山传说、妙善观音传说等经典民间文学文本的教学转化已列入研发计划。团队指导教师刘春艳、刘亚科表示,将继续深化“非遗资源课程化、课程内容国际化”的实践路径,通过构建“教材研发-课堂实践-文化体验-传播评估”的闭环体系,将地域文化资源与国际中文教育实践深度融合,为非物质文化遗产的活态传承提供可复制、可推广的创新范式,让中原文化基因在世界文明交流互鉴中绽放新的生命力。

当前位置:

当前位置: